Permettre aux jeunes générations d’honorer

la mémoire des résistants et résistantes

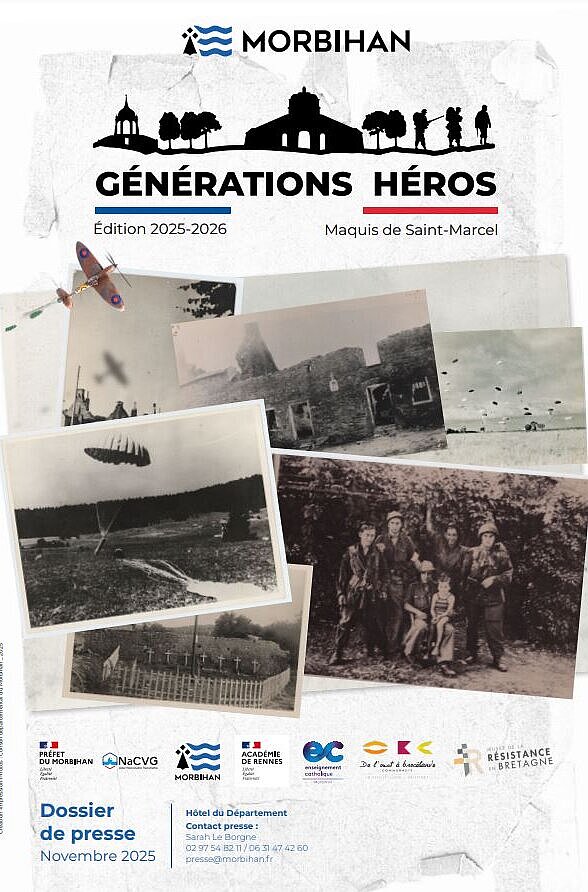

Fort du succès de ses deux premières éditions, Générations Héros repart pour une nouvelle année placée sous le signe de la mémoire et de la transmission. Depuis deux ans, ce projet fédère les collégiens du Morbihan autour d’un même objectif : faire vivre la mémoire des combattants et leur redonner un visage, une histoire, une voix.

Lors de la première édition (2023-2024), à SainteAnne-d’Auray, 178 élèves de troisième, issus de cinq collèges, ont exploré les parcours de soldats des deux grandes guerres reposant dans la nécropole nationale. La seconde édition (2024-2025), organisée à la citadelle de Port-Louis, a poursuivi cette dynamique mémorielle avec 166 collégiens de six établissements différents qui ont honoré des résistants de la seconde guerre mondiale. En 2025, Générations Héros prend la route de Saint-Marcel, lieu emblématique de la Résistance en Bretagne.

Cette édition rend hommage pour la première fois à autant de femmes que d’hommes issus de la Résistance. Une restitution artistique des travaux des collégiens sera présentée en mai 2026.

Teaser

Générations Héros

Session 2025-2026

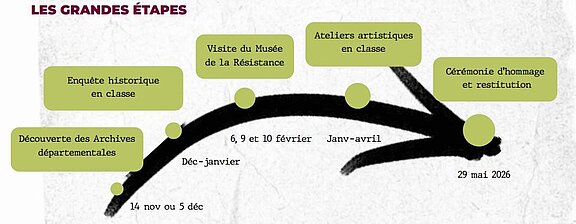

Etapes du projet

Ce projet se structure autour de plusieurs temps forts, guidant pas à pas les élèves dans la réalisation de leurs productions :

ACTE 1 : LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES

La première étape du projet est consacrée à une séance de découverte aux Archives départementales du Morbihan. Chaque classe vient une demi-journée découvrir ce lieu de conservation du patrimoine départemental, afin d’enrichir ses connaissances sur l’histoire du Morbihan durant la seconde guerre mondiale.

Les élèves bénéficient ainsi d’une visite des coulisses du bâtiment des archives et d’une présentation de documents datant de la période 1939-1945 : rapports des renseignements généraux, tickets de rationnement, affiches de propagande allemande, photographies, etc. Ces sources permettent d’éclairer le contexte historique dans lequel les résistants ont évolué.

Lieu de mémoire emblématique, le maquis de Saint-Marcel fait également l’objet d’une présentation auprès des élèves.

ACTE 2 : L’ENQUÊTE HISTORIQUE, À LA RENCONTRE DES HÉROS

Afin de faciliter le travail des jeunes enquêteurs, le service des Archives départementales réalise un travail approfondi de recherche documentaire sur chacun des résistants étudiés. Ces investigations s’appuient à la fois sur des sources locales, celles des Archives départementales, et des sources nationales nécessitant des déplacements aux services historiques de la Défense, à Vincennes et à Caen.

Un dossier documentaire consacré à chaque héros est ensuite élaboré par le service de valorisation du patrimoine du Département. Composé d’une trentaine de documents d’archives essentiels, il constitue une véritable synthèse de la vie et de l’engagement du résistant, et offre aux élèves une confrontation directe avec les sources historiques.

L’étude de ces documents fait appel aux compétences d’analyse, de recherche et de synthèse des élèves. Pour accompagner cette démarche, le service de valorisation du patrimoine élabore également un questionnaire qui les guide dans le travail d’enquête.

Cet accompagnement s’effectue directement au sein des établissements scolaires, à partir des dossiers documentaires et des documents d’archives originaux exceptionnellement exposés hors des Archives départementales pour l’occasion. En adoptant des méthodes d’historien et en rassemblant des informations sur sa vie, ses relations, son cadre de vie et les circonstances de son entrée dans la Résistance, chaque classe découvre ainsi plus intimement le combattant qu’elle a choisi.

Cette étape s’achève par une visite du Musée de la Résistance en Bretagne (Saint-Marcel), marquant la clôture de la phase historique et l’ouverture du processus artistique : l’acte 3.

ACTE 3 : LA CRÉATION ARTISTIQUE

À partir des informations recueillies lors de leur visite aux Archives départementales et de l’étude de leur dossier, les élèves vont imaginer et réaliser plusieurs œuvres artistiques pour raconter les histoires des résistants. En explorant plusieurs formats, ils vont pouvoir dresser leurs portraits :

ATELIERS PHOTO

Animés par Antoine VINCENS de TAPOL, PhotographeÀ partir des photos et documents collectés, les collégiens conçoivent un film photographique retraçant le parcours de vie d’un combattant.

ATELIERS D’ÉCRITURE

Animés par Françoise MEKKI, ÉcrivaineLes élèves rédigent et mettent en scène une conversation imaginaire avec leur héros pour décrire le quotidien de la guerre : les souffrances, les peurs, mais aussi les moments de joie, les rencontres, les doutes et les espoirs d’un résistant tourné vers l’avenir.

ATELIERS DE SLAM

Animés par Ludovic BEDEL, SlameurLes collégiens écrivent des textes de slam afin d’exprimer les émotions ressenties par leur héros, évoquant les épreuves et les instants forts de sa vie. Le slam, forme poétique et rythmée, leur permet de donner voix et rythme à ces témoignages.

ATELIERS DE STOP MOTION

par Rémi DUQUENNE, VidéasteLe stop motion est une technique d’animation image par image, qui consiste à déplacer des objets inanimés entre chaque prise de vue pour créer l’illusion du mouvement une fois les images assemblées. Grâce à cette méthode, les collégiens réalisent un film composé de séquences animées riches et inventives.

ATELIERS DE RADIO-FICTION

par Pierre-Alain RAFINESQUE, Radio LaRG’, Journaliste radioLes élèves découvrent la création sonore à travers la réalisation d’une radio-fiction. Cette approche immersive leur permet d’explorer d’autres formes de narration et de développer leur imaginaire en donnant vie à l’histoire de leur héros par la voix et les sons.

Saint - Marcel

Le plus grand maquis breton

En février 1943, à l’arrière de la ferme de la Nouette, sur la commune de Sérent, aux confins de Saint-Marcel, un vaste terrain devient un lieu de parachutage secret, homologué sous le nom de code « Baleine ».

En juin 1944, lorsqu’il s’agit de fixer les Allemands en Bretagne afin d’empêcher ou de retarder l’envoi de renforts vers le front de Normandie, la Résistance, par des missions dispersées, sabote les voies ferrées, ainsi que les lignes téléphoniques et télégraphiques.

Commencent ainsi, chaque nuit ou presque, des largages de 150 à 200 conteneurs d’armes et de munitions, soit près de 45 tonnes. Ce parachutage, le plus important de la France occupée, marque également une première mondiale avec l’atterrissage de quatre Jeeps SAS en pleine opération. Environ 4 000 résistants convergent alors vers Saint-Marcel pour y obtenir leur armement.

Le camp finit par être découvert le 18 juin au matin. L’alerte est donnée : environ 2 500 résistants essaient de repousser trois attaques successives de troupes ennemies toujours plus nombreuses et aguerries. À la tombée de la nuit, alors que l’ordre de dispersion est donné, la bataille de Saint-Marcel se solde, du côté français, par 28 morts, 60 blessés et 15 prisonniers.

En face, les pertes sont beaucoup plus élevées. La bataille connaît un énorme retentissement en Bretagne car, pour la première fois, l’armée allemande est tenue en échec. Les jours suivants, les Allemands se livrent à des représailles d’une extrême violence : FFI et civils sont massacrés sans distinction, tandis que le bourg de Saint-Marcel et les fermes voisines sont incendiés. Une impitoyable chasse à l’homme à l’encontre des résistants et des parachutistes est lancée, conduisant notamment au massacre de Kerihuel à Plumelec, où 18 hommes, résistants et civils, sont froidement exécutés par des miliciens français.

Dans ces paysages de bocage très dense et de bosquets qui forment la campagne autour de Saint-Marcel, la plupart de nos héros de l’édition 2025-2026 y ont grandi, y évolueront et, pour certains, verront leur destin se croiser.

Les résistants honorés

Suzanne BOUVARD

Suzanne BOUVARD est une enfant de la commune de Saint-Marcel. Dans le manoir familial où elle réside, cette fille de colonel se forme au métier d’infirmière.

Au printemps 1944, la demeure familiale se retrouve au cœur du maquis de Saint-Marcel. Suzanne est âgée alors de 25 ans. Son engagement est immédiat : elle accueille, soigne de nombreux maquisards au sein du domicile familial.

Au lendemain de la bataille de Saint-Marcel du 18 juin 1944, Suzanne est arrêtée avec sa cousine Annic PHILOUZE. Interrogée par la Gestapo, Suzanne est ensuite déportée de camp en camp. Fin juillet 1944, elle est internée à Ravensbrück avec sa cousine.

Malgré les conditions de vie épouvantables, elle résiste. En janvier 1945, alors que la débâcle frappe l’armée allemande, Suzanne subit les marches de la mort qui la conduisent du camp de Neu Rohlau au camp de Theresienstadt situés en actuelle République Tchèque.

Le camp est libéré par les Russes le 5 mai 1945. Très affaiblie, elle est dans l’incapacité de marcher. Après des soins, Suzanne rentre enfin à Saint-Marcel mi-juillet 1945 où tout n’est que désolation et ruines. Profondément transformée, elle s’engage dans l’agriculture et crée un verger sur les terres familiales, le premier en agriculture biologique du Morbihan en 1950. Peu de temps après, Suzanne, âgée alors de 37 ans, croise le chemin de Pierre LATAPIE avec qui elle fonde une famille de 4 enfants.

Honorée à de multiples reprises, Suzanne BOUVARD-LATAPIE s’implique jusqu’à la fin de sa vie pour sa commune notamment en tant qu’élue. Dynamique et pédagogue, elle conservera toujours la volonté et le courage de transmettre aux plus jeunes la mémoire des horreurs nazies. Suzanne décède le 23 octobre 1992, à l’âge de 74 ans.

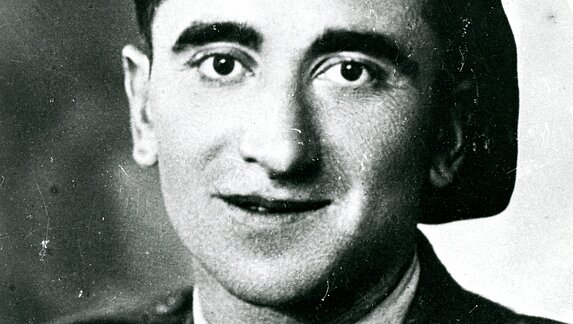

ANDRÉ GONDET

André GONDET grandit dans une ferme dans la campagne environnante de Saint-Marcel. Il est âgé de 19 ans quand le Morbihan est occupé par l’armée allemande. Deux ans plus tard, il est réquisitionné et conduit dans une fonderie près de Karlsruhe en Allemagne où il restera une année entière.

À la faveur d’une permission, il revient sur ses terres natales qu’il refuse de quitter à la fin de son séjour. Il entre alors en clandestinité le 20 décembre 1943 sous une nouvelle identité Jean LE BOHAL, référence à sa commune de naissance. Le 1er juin 1944, il rejoint la 7e compagnie du 8e bataillon FFI. Dans le bocage de son enfance, la nuit, il réceptionne les nombreux parachutistes et les conduit au quartier général du maquis de Saint-Marcel.

Lors de l’attaque du 18 juin 1944, André et les autres maquisards ripostent aux assauts de l’armée allemande. Lors du repli général, il se réfugie avec 14 autres résistants dans la ferme de Kérihuel à Plumelec, à 25 kilomètres de Saint-Marcel.

La traque sanguinaire menée par les Allemands, aidés des miliciens français s’achève à l’aube du 12 juillet suivant. La ferme est attaquée par surprise. André et ses 14 camarades sont capturés et exécutés sur place ainsi que les trois agriculteurs de la ferme. Il avait alors 23 ans.

En 2018, la journaliste Stéphanie TROUILLARD publie son enquête dans le livre : « Mon oncle de l’ombre ». Il raconte le parcours de ce jeune maquisard dont elle est la petite nièce et les circonstances du drame de Kérihuel. Au nom de sa famille, elle lui obtiendra la remise, à titre posthume, de la médaille de la Résistance.

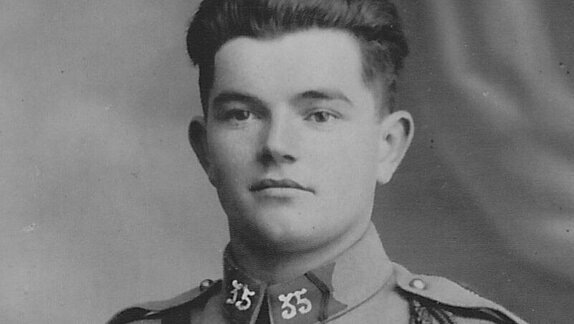

ÉMILE MOREL

Émile MOREL naît en 1913, à Malestroit. Devenu monteur électricien, il s’installe à Saint-Marcel, un village voisin. Lorsque la seconde guerre mondiale éclate en septembre 1939, Émile, alors âgé de 26 ans, est mobilisé et envoyé au front. Comme beaucoup d’autres soldats français, il subit la débâcle de juin 1940, au cours de laquelle il est fait prisonnier par l’armée allemande. Refusant la captivité, il parvient à s’évader et à rejoindre la zone libre, où il reste caché jusqu’en novembre 1942.

À cette date, l’occupation allemande s’étend à tout le territoire. Émile décide alors de rentrer en Bretagne, dans son village de Saint-Marcel, tout en entrant dans la clandestinité. Militaire expérimenté, il apprend aux jeunes gens les rudiments des combats et le maniement des armes. En juin 1944, il participe activement aux combats de Saint-Marcel, avant de se replier dans un village de la commune, en prenant soin de dissimuler des armes dans des caches secrètes.

Mais la trahison le rattrape : dénoncé, il est arrêté, puis torturé par les Allemands. Transféré d’abord à Vannes, il est ensuite conduit au fort de Penthièvre, à Saint-Pierre-Quiberon. Torturé à nouveau, il est exécuté par les pelotons d’exécution formés de SS le lendemain de son anniversaire, le 13 juillet 1944. Il avait alors 31 ans.

MÈRE YVONNE-AIMÉE

Yvonne BEAUVAIS grandit en Mayenne. Entrée en religion à 26 ans, elle rejoint les Augustines de Malestroit en 1927. Par ses initiatives, elle est le fer de lance d’une clinique moderne remplaçant le dispositif de soins vétuste de la communauté religieuse.

Huit ans seulement après son arrivée, élue par ses paires, sœur Yvonne-Aimée devient la mère supérieure du monastère et prend la direction de la clinique. Lors de la seconde guerre mondiale, l’établissement soigne indifféremment soldats français ou allemands.

À l’été 1944, Mère Yvonne-Aimée soigne les maquisards, les parachutistes et les combattants, alliés suite à la bataille de Saint-Marcel, sous le nez des occupants. En effet, les soldats allemands blessés sont installés à un autre étage de la clinique. Lors d’une perquisition du lieu par 200 soldats allemands, elle fait revêtir l’habit des Augustines à deux parachutistes SAS blessés pour les exfiltrer. Plus de 100 parachutistes, aviateurs et maquisards sont sauvés au sein de la clinique pendant la guerre. Sa bravoure et son dévouement lui valent de nombreuses distinctions honorifiques dont une lui est remise en mains propres par le Général de Gaulle.

Morbihannaise d’adoption, le monastère reste son foyer après la guerre jusqu’à son décès brutal en 1951 à l’aube de la cinquantaine.

RENÉ LE TOUZIC

René LE TOUZIC, originaire de Damgan, s’engage à 20 ans dans la Marine nationale. Suite à la débâcle de l’armée française, le militaire, désormais sans affectation rentre dans le Morbihan.

En février 1943, il laisse derrière lui sa femme, épousée un an plus tôt, pour rejoindre l’Angleterre afin de rallier les Forces Françaises Libres. Engagé dans les Forces Aériennes Françaises Libres, René suit une formation militaire très exigeante pendant un an, apprenant le parachutisme et le maniement d’armes modernes utilisées par les commandos alliés.

Caporal-chef aguerri au 4e SAS, unité placée sous le commandement de Bourgoin, il est parachuté le 10 juin 1944 dans les Côtes-du-Nord (Côtes-d’Armor aujourd’hui) dans le but de former et d’encadrer les maquis bretons. Il participe aux combats de Saint-Marcel.

Le 10 juillet 1944, lors d’un brief avec son commandant, René se retrouve piégé sur le lieu de rendez-vous par des miliciens français collaborant avec les Allemands. Capturé, il est amené à la clinique Saint-Martin à Josselin, devenue un centre de détention, de torture et d’interrogatoire. Lors du repli des Allemands vers la forteresse de Lorient, il est exécuté avec six autres prisonniers le 3 août 1944. Il avait alors 27 ans.

ARMANDE MORIZUR

Armande RIO grandit au Roc-Saint-André. Elle suit les traces de son père, postier de profession et devient guichetière à la poste de Plumelec, où elle réside avec son mari Eugène MORIZUR. En 1942, elle quitte son emploi et s’engage un an plus tard dans la Résistance.

Agente de liaison, elle aide notamment en juin 1944 les parachutistes SAS arrivés dans les Côtes-du-Nord à rejoindre leurs camarades dans le Morbihan.

Après la bataille de Saint-Marcel, les forces allemandes mènent une féroce répression dans la région. Le 27 juin, les occupants encerclent ainsi le bourg de Plumelec et procèdent à une vingtaine d’arrestations dont Armande et son beau-père. Amenée dans les locaux de l’école Notre-Dame de Saint-Jean-Brévelay pour y être interrogée, elle subit d’atroces tortures mais ne parle pas. Elle décède la nuit suivante de son arrestation.

Quinze jours plus tard, son mari, commandant de compagnie FFI, est exécuté par la Milice sans connaître le sort de sa femme. La dépouille d’Armande n’est retrouvée qu’à la fin du mois de juillet. Elle meurt à 35 ans.

L’été 1944 est particulièrement cruel pour Marie-Julienne SAMSON, belle-mère d’Armande. Elle perd coup sur coup son mari, son plus jeune fils Eugène, Armande, deux neveux et un petit-fils, tous engagés dans la Résistance.